原子光谱简史

荷兰物理学家彼得•塞曼(Pieter Zeeman,1865–1943)于1896年在实验中观察到,当光源处于强磁场中时,其发射的谱线会发生分裂成多条邻近细线的现象。这一发现后来被命名为“塞曼效应”,塞曼也因这一成就与导师亨德里克•洛伦兹共同获得1902年诺贝尔物理学奖。

塞曼效应是光谱学领域一个具有里程碑意义的发现,它首次清晰地展示了外磁场对原子尺度发光行为的直接影响。该现象可通过原子中电子的拉莫尔进动加以解释:磁场使原本简单的电子能级发生分裂,从而导致谱线分裂。根据偏振特性不同,塞曼效应可分为“正常塞曼效应”和“反常塞曼效应”,后者更是为电子自旋概念的提出提供了关键实验依据。

这一发现极大推动了原子物理和量子力学的发展,使光谱学从成分分析进一步拓展至对原子内部结构及磁场环境的探测。如今,塞曼效应光谱技术被广泛应用于恒星磁场测量、等离子体物理研究和材料磁性质分析等领域。通过分析谱线分裂的间隔与模式,科学家不仅可以反推磁场强度,还能获取原子或离子的状态信息。塞曼的工作因此成为连接经典光谱学与现代量子光学的重要桥梁。

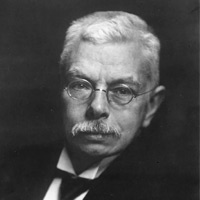

彼得•塞曼

Pieter Zeeman

1865–1943

Pieter Zeeman

1865–1943

准备播放音频...

如果音频未自动播放,请点击"播放"按钮