原子光谱简史

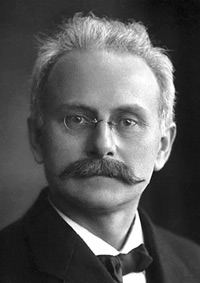

德国物理学家约翰内斯•斯塔克(Johannes Stark,1874–1957)因发现光谱线在电场作用下的分裂现象而荣获1919年诺贝尔物理学奖,这一现象后被命名为“斯塔克效应”。他在1913年通过实验观察到,当原子或分子处于强电场中时,其发射或吸收谱线会发生分裂或位移,这与早先发现的磁场引起的塞曼效应形成了重要对照。

斯塔克效应的物理机制源于外电场对原子内部能级结构的影响:电场使电子轨道发生极化,导致原本简单的能级发生分裂,进而使对应的光谱线发生分裂或偏移。这一现象在氢原子及高激发态原子中尤为显著。斯塔克的发现不仅进一步验证了量子理论的预测,也为探索原子和分子的电结构提供了重要手段。

在光谱学中,斯塔克效应已成为分析电场环境及粒子状态的关键工具。例如,在等离子体物理研究中,通过分析谱线的斯塔克分裂样式和宽度,可推断等离子体内的局部电场强度和电荷密度。在天体物理学中,该效应被用于研究恒星大气特别是白矮星等高密度天体中的电场环境。此外,斯塔克效应也在分子光谱学和量子光学等领域发挥着重要作用,为精确测量能级结构、理解外场-物质相互作用提供了理论基础。斯塔克的工作深化了人们对光与物质相互作用的认识,推动了光谱学从定性分析向定量探测的进一步发展。

约翰内斯•斯塔克

Johannes Stark

1874–1957

Johannes Stark

1874–1957

准备播放音频...

如果音频未自动播放,请点击"播放"按钮