原子光谱简史

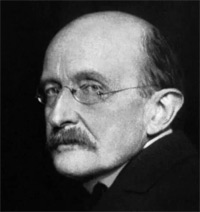

德国物理学家马克斯•普朗克(Max Planck,1858–1947)是量子理论的奠基人。他为解决黑体辐射问题,于1900年提出了革命性的“量子假说”,即电磁能量的发射和吸收不是连续的,而是以一份份最小单位“量子”(quantum)的形式进行,其能量与频率成正比,满足关系式 E = hν,其中 h 为普朗克常数。这一突破性概念彻底颠覆了经典物理学中能量连续的观点,为此他荣获1918年诺贝尔物理学奖。

普朗克的工作虽然始于热辐射研究,却对光谱学产生了深远影响。他的理论成功解释了黑体辐射的连续能谱分布,为理解物质与辐射之间的能量交换提供了全新框架。更重要的是,“量子化”的核心思想直接促进了现代原子光谱理论的发展。正是在此基础上,玻尔提出了原子结构的量子化模型,合理解释了氢原子光谱中离散谱线的起源。

此后,量子力学逐步完善,成为分析一切光谱现象——从原子发射/吸收谱线到分子振动-转动光谱——的基本理论工具。可以说,普朗克的量子概念不仅开启了微观物理学的新纪元,也使得光谱学从一门主要服务于分析化学的实验技术,演进为探索物质内部能级结构、揭示分子和电子行为的精确探测手段。没有量子理论,现代光谱学就不可能实现其今天的深度与广度。

马克斯•普朗克

Max Planck

1858–1947

Max Planck

1858–1947

准备播放音频...

如果音频未自动播放,请点击"播放"按钮