原子光谱简史

德国物理学家古斯塔夫•罗伯特•基尔霍夫(Gustav Robert Kirchhoff, 1824–1887)与化学家罗伯特•本生(Robert Bunsen, 1811–1899)的合作,奠定了现代光谱学的科学基础。他们通过精心设计的实验发现:每种化学元素在受热或激发时,都会产生一组独一无二的谱线,这些谱线如同元素的“指纹”,可被用于高精度物质鉴定。

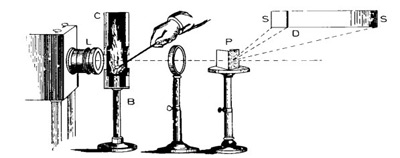

他们的一个关键实验,是系统研究钠元素在火焰中产生的特征谱线,即著名的“钠D线”。基尔霍夫和本生不仅观察到钠在发射光谱中产生明亮的双黄线,还发现当连续光源发出的白光穿过较冷的钠蒸气时,会在完全相同的位置出现暗线,即吸收线。这一发现引导他们提出了“基尔霍夫光谱三定律”,明确指出了发射光谱与吸收光谱之间的关系:每种元素能够发射某些特定波长的光,也能够在相同波长处吸收光。

钠的D线吸收

这一原理彻底改变了化学分析的方法。他们藉此发现了新元素铯(1860)和铷(1861),证明了光谱分析极高的灵敏度和特异性。更重要的是,他们将光谱学应用延伸到天体研究,通过分析太阳光谱中的夫琅和费线,首次证实了太阳中存在钠、铁等多种地球上已知的元素,从而开创了天体物理学这一全新学科。

基尔霍夫和本生的研究,使光谱学从现象观察走向定量科学,其建立的光谱分析方法至今仍是化学、物理、天文及环境科学中不可或缺的核心技术。

古斯塔夫•罗伯特•基尔霍夫

Gustav Robert Kirchhoff

1824–1887

Gustav Robert Kirchhoff

1824–1887

罗伯特•本生

Robert Bunsen

1811–1899

Robert Bunsen

1811–1899

准备播放音频...

如果音频未自动播放,请点击"播放"按钮